المدن العربية بين العراقة والاستدامة

العدد 162 - 2025

الإنسان، كل إنسان له كينونته النفسية الخاصة جداً، والتي تظهر ملامحها في علاقاته مع الآخرين، وفي تناوله لقضايا حياته البسيطة أو المعقدة، ويبقى ذلك في إطار اللاخطر مادام له دائرة علاقات محدودة.

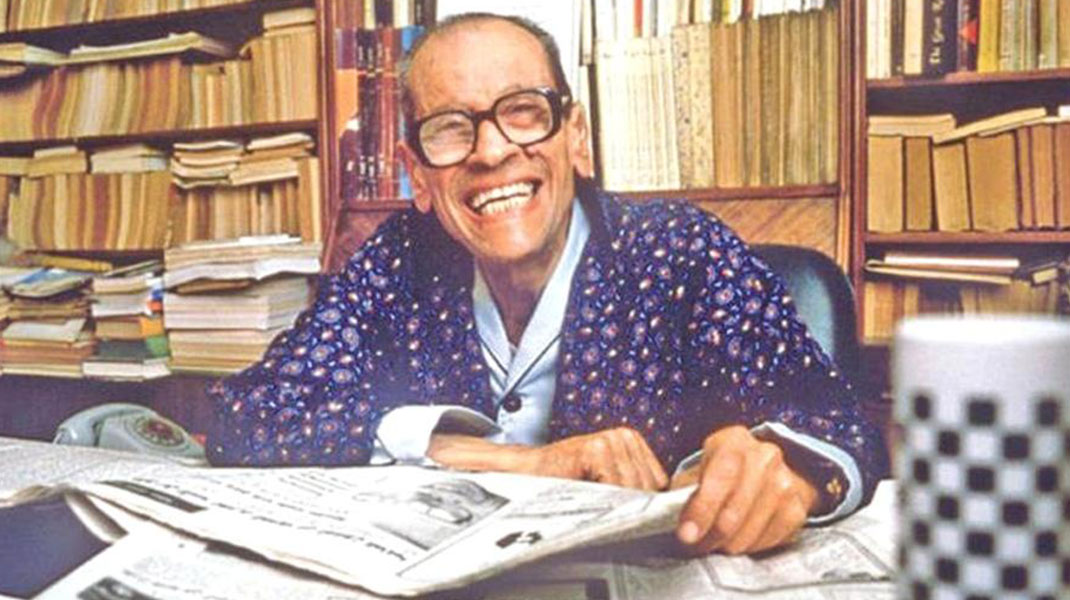

لكن عندما يكون الإنسان أديباً بدرجة المصري العالمي نجيب محفوظ، عاش في كل الأماكن من خلال أعماله الروائية، غاص في كل النفوس، تقمص وعبر عن الصادق والكاذب، المخلص والانتهازي، المحب والكاره، العالم والعامل، الفنان ورجل الأعمال... فما هي السمات النفسية لشخصه؟ وما هي المنطلقات السيكولوجية لكتاباته؟ والذي استطاع من خلالهما أن يعبر بوعي وصدق عن كل هؤلاء، ويناقش ويعالج كل تلك القضايا؟

مؤلفان صدرا في مصر فور فوزه بنوبل الأول (رحلة في عقل نجيب محفوظ) للدكتور "مصري حنورة" أستاذ الصحة النفسية، والثاني (قراءات في نجيب محفوظ) للدكتور "يحيى الرخاوي" أستاذ الطب النفسي. ومعهما في الذكرى السابعة عشرة لوفاته كانت لنا تلك الوقفة.

درس الفلسفة وعمل بالأدب وذكر أكثر من مرة أن ثمة معركة دارت بين الاتجاهين داخله حتى انتصر الأدب، إلا أن هذه المعركة -كما توصلت الدراستان- لم تكن في الحقيقة بين الفكر الفلسفي والأدب، ولكنها كانت بين الاهتمامات النظرية والتوجهات التطبيقية، فهو لم يتخل أبداً عن الفكر الفلسفي في أية لحظة من لحظات حياته، ولكنه ربط هذا الفكر بهموم الناس واهتماماتهم، ولم يكن هناك غير مصر والمصريين مجالاً حيوياً للتطبيقات التي يمزج فيها بين أفكاره الفلسفية ومنجزاته الإبداعية، وذلك من خلال تشريح نفسي فلسفي للعلاقات الوجودية المتبادلة بين الأفراد وداخل الجامعة، ومن ثم انتقل بهذا الفكر من حيز الخصوصية والفردية الضيقة إلى ما هو أعم وأشمل، أي إلى ذلك الجانب المشترك بين الفرد وغيره من الأفراد، والذي لا يكون بدونه الفرد منتمياً إلى الجنس البشري.

وهو بذلك يوجه خطابه إلى الإنسانية كلها عن طريق البحث عن سيد الرحيمي في (الطريق)، وفي اللجوء إلى الخلوة الصوفية في (أولاد حارتنا)، والتمسك بالنقاء الفطري والطهارة المطلقة والبراءة الطبيعية في (اللص والكلاب)، والإشارة إلى مصر التي يتنازعها أبناؤها من ذوي الاتجاهات السياسية والاقتصادية والفلسفية المتباينة في (ميرامار) متمثلة في البطلة صاحبة الإرادة القوية والتي كشفتهم جميعاً ورفضت الارتباط بهم، وإن كانت أحبت أحدهم وهو "سرحان البحيري" رمز الاتحاد الاشتراكي أو رمز التنظيم السياسي الشمولي الذي كان نجيب ينتقده في تلك الرواية ويضع في مواجهته "عامر وجدي" العاقل المتزن الذي يمثل حزب الوفد القديم، وفي حديثه عن تلك الأسرة التي تحملت فيها الأم مسؤولية رعاية أبنائها بعد وفاة الأب من خلال رصد الظروف الاجتماعية للمواطن واهتمامه بالبعد السياسي وعلاقته بالسلوك الاجتماعي والتغيرات المرتبطة به في (بداية ونهاية)، وفي رصد ملامح ثورة 19 وما تلاها من تداعيات في (الثلاثية). وكذلك في مخاطر المحاولة والتي تعد أحد المحاور الهامة في أعماله والتي تجلت في قصة (من فضلك وإحسانك).

وعليه نستطبع القول إنه لا يكتب بحثاً عن قيم جمالية أو استعراض لأساليب بلاغية وإن كان هذا يتم دون عمد منه، فليس هناك كلمة زائدة عما يقتضيه المقام أو على موضوع كان يحتاج إلى مزيد من التفصيل، فهو دائماً مهموم بقضايا مجتمعه وهموم الإنسان، ومن ثم فإن أعماله عادة ما تحمل مضموناً فلسفياً يحاول من خلاله أن يطرح علينا قضية ويدعونا إلى أن نعيش معه رحلة البحث عن إجابة عن سؤال هذه القضية، وذلك من خلال وسيط معرفي أقرب إلى تجريدات الرياضة وقضايا المنطق لا زيادة فيه ولا نقصان، وتكمن براعة الكاتب في أنه يصب هذا كله في إطار فني أخاذ يحطم أسلحة مقاومتنا ويعبر فوق قدراتنا النفسية والعقلية فنجد أنفسنا وقد أدركنا مغزى العمل على الرغم مما به من تفلسف وتعاطيناه على الرغم من مذاقه الغريب.

وهكذا تقودنا كتابات نجيب محفوظ إلى تلك الآفاق المهجوة التي تدهشنا ثم نفاجأ بأنها ليست إلا بيوتاً عشنا فيها زمناً، وقضايا لم نبرحها يوماً، حتى نتساءل: كيف لهذا الكاتب أن يعلم عنا ما لم نعلم؟ وكيف زار بيوتنا القديمة التي نسينا أننا عشنا فيها يوما؟!

هل أعجب نجيب محفوظ بسعد زغلول وعشق الوفد وآمن بمبادئه، كما هو متعارف لدينا؟

كشفت الدراسات أن الوفد في ذاته لم يكن هدفاً يسعى إلى الانتماء له، كما لم يكن الأدب كشكل أو قالب فني هو الهدف الذي يريد أن يتوقف عنده، بل كانت كلها أطراً عامة أراد أن يصب فيها آراءه الفكرية وتجلياته الإبداعية بحثاً عن الهدف الأسمى ألا وهو أن تصل مصر إلى ما هو أفضل، ولم يعبر عنها كفكرة مجردة؛ فمصر عنده هي أولئك المصريون الذين يعيشون على أرضها، يعملون ويأكلون ويشربون وينجبون ويتركونها لأبنائهم كما ورثوها عن أسلافهم.

مصر عنده هي المجال الحيوي المباشر أو الدائرة التي يقف في مركزها لتنطلق منه جميع الدوائر الإنسانية العامة، وقد عبر عن ذلك في روايته القصيرة (رحلات ابن فطومة) من خلال سلسلة التجليات التي ظهرت للبطل على مدى رحلته في البحث عن المثال، فنجده كالمستكشف الذي يبحث عن النموذج الإنساني في العلاقات الوجودية التي تثري وعي الفرد وتزوده بما ينبغي أن يعيش في كنفه بين نور البهجة وإشراقة التحقيق الكامل.

البعد المعرفي، البعد الوجداني، البعد الثقافي والبعد الجمالي، خصائص إيجابية تحققت في أعمال محفوظ، تجلت جميعاً في المرونة والطلاقة والاستنتاج المنطقي والحوار الموجز اللماح الذي تتولد عنه المعاني الجديدة في تركيباتها الجدلية الصاعدة التي تقود إلى إثراء العمل ونموه واكتماله.

تجلت كذلك في التعاطف مع أبطاله، فهو يكتب من داخل كل واحد، يدافع عن وجهة نظر كل بطل من أبطاله، حتى نستطيع القول إن كثيراً من أفكار ومعتقدات وخصائص شخصية محفوظ متحققة لدى كثير من أبطاله.

ووفقاً للدراسات النفسية أيضاً فإن نجيب محفوظ تحققت لديه المعادلة الصعبة التي تجعله صاحب عقلية منطقية رياضية تجريدية، وفي ذات الوقت صاحب شخصية عاطفية استطاع أن يوظف ثقافته العريضة والعميقة، سواء كانت موروثة أم مكتسبة من أجل أن يبقى المضمون الإبداعي في أعماله عميقاً وواقعياً، حتى أصبحت أعماله كالوثيقة التي يمكن بتحليلها الحصول على ثروة معلوماتية دقيقة.

لم يكن هناك نموذج تمثله أديبنا الكبير كقدوة في محيط عائلته ليتعلم منه أو يحذو حذوه بشكل أو بآخر، وإنما كان يمتلك استعداداً عقلياً ذاتياً في بنائه الأيدولوجي والنفسي جعله يؤمن بثورة "طه حسين" الفكرية، ويكتشف أول مثل للقصة التحليلية مع رواية (سارة) لـ"العقاد"، ومن "سلامة موسى" تعلم الإيمان بالقيم الاشتراكية والتسامح الإنساني، ومن "مصطفى عبد الرازق" تعلم الدقة العقلية في التحليل وفن التعايش مع متناقضات الحياة، وكلها قيم محورية قد حركت نجيب محفوظ نحو الفكر والمعرفة.

حينما سئل نجيب محفوظ عن الأماكن التي يعشقها قال: البيت، المقهى، الحديقة.. ولقد فسر البعض ذلك على أنه يجمع بين صفتين متناقضتين: الأولى هي حب المخالطة والتواجد مع الناس، وذلك يظهر في حبه للمقهى، والثانية في الميل إلى العزلة للقراءة والكتابة، ويظهر ذلك في ارتباطه بالبيت وحبه للحديقة، إلا أننا نؤكد أنه استطاع أن يستثمر لحظات عزلته في إقامة علاقة مباشرة مع الطبيعة التي هي مصدر الإلهام في العديد من أعماله، وكذلك استطاع بقوة شخصيته وصلابة ذاته أن يتخذ من مخالطته للناس مصدراً آخر من مصادر الإلهام، بينما تبقى الحكايات القديمة والأساطير من أهم تلك المصادر.

إن كان "نجيب محفوظ" قد قال إنه نادراً ما يستثمر أحلامه لصعوبة تذكرها، فهذا يعني كما كشفت الدراسات أنها ليست محببة لديه، وليست كريهة أيضاً، غير مفزعة ولا مشرقة، وما وصفه لها بالقتامة إلا لأنه إنسان حذر ومنظم، متفرد في أفكاره وقراراته. إنها محاولاته الدائمة في التوفيق بالتزاوج بين أدب الأسطورة وأدب الوعي بالآخر من خلال حدسه الفني وقدراته الروائية ليخرج لنا دائماً بالحل الكامل الموجود، وجود غير رمزي بل يمثل رؤية ورؤى مباشرة، ولقد ظهر ذلك في مجموعته (رأيت فيما يرى النائم) حيث النوم هو يقظة أخرى، كما ظهر التداخل المباشر في (العين والساعة) إحدى قصص المجموعة.

إنه الكاتب الواعي الذي أحبنا في أعماله وأحببناه فيها.

التعليقات